1.1 虚拟空间:游戏世界的构建与层级

现代游戏研究可以追溯到1938年荷兰历史学家约翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)撰写的《游戏的人》。赫伊津哈将游戏描述为一种自由而有意义的活动,其为了自身而进行,在空间和时间上与实际生活的要求相分离,并受一套绝对有效的独立规则体系的约束。约翰·赫伊津哈特别强调的是对文化的游戏要素分析,即研究“文化本身究竟具有怎样的游戏特点”。在他看来,文明是在游戏中并作为游戏产生而发展起来的,游戏比文化更古老。赫伊津哈的理论为现代游戏研究奠定了文化视角的基础,而随着数字技术的演进,空间性逐渐成为游戏研究的核心议题。例如,阿尔萨斯与斯蒂芬·金策尔(Stephan Günzel)认为:“甚至在游戏研究成为公认的研究领域之前,空间就一直是数字游戏这种新的文化形式争论中反复出现的核心话题。数字游戏确实与其他(音频)视觉形式(尤其是电影,以及绘画、摄影和文学)共享了空间性的一些方面,但由于模拟的动态性质,空间被认为是设计和游戏的构成因素,也是其必要条件。”其中列斐伏尔的空间生产理论及苏贾的“第三空间”理论常被套用在游戏理论的研究中。比如,陈波等以手游《天涯明月刀》为例,研究网络游戏文化空间中的表征性结构;闫毅航从《金庸群侠传》等游戏的场景与地图出发,探究游戏所处的更大的社会语境与文化背景所形成的复杂空间,并揭示其背后的文化语境与意识形态;尹曼舒从社会化媒体与空间的社会化生产视角利用列斐伏尔“空间生产”等理论,研究社交类网络游戏的虚拟文化空间生产。

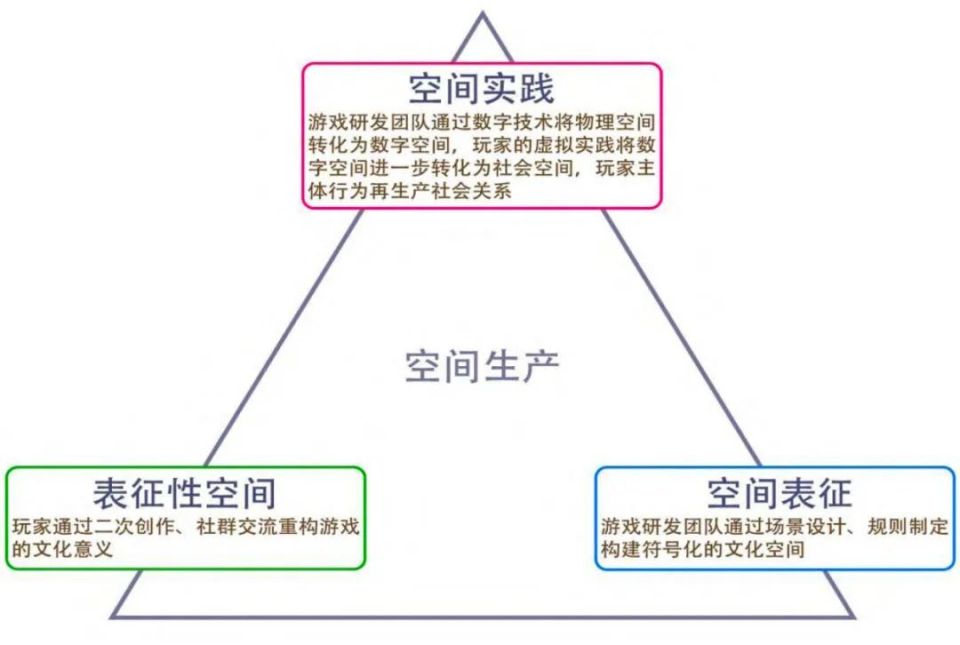

列斐伏尔在《空间的生产》中提出了一种将空间与社会生产联系在一起的空间生产理论。其核心主张为人类以其身体性与感觉性、感知与想象、思维与意识形态,通过他们的活动与实践,进入彼此的相互联系之中。他还提出了空间生产的三元辩证模型:空间实践、空间表征、表征性空间。这一理论为数字游戏的空间分析提供了理论框架。在数字游戏中,空间实践是游戏研发团队通过数字技术将物理空间转化为数字空间,玩家的虚拟实践将数字空间进一步转化为社会空间,通过玩家主体行为(如组队、交易)再生产社会关系而形成动态的“生产性空间”;空间表征是游戏开发者通过场景设计、规则制定构建符号化的文化空间;表征性空间则是玩家通过二次创作、社群交流重构游戏的文化意义(见图1)。以国产游戏《黑神话:悟空》为例,其空间实践体现为战斗机制与操作反馈,并在线下的实体空间中产生新的社会关系;空间表征通过对中国古建筑三维扫描与《西游记》叙事重构东方美学;表征性空间则外延至音乐会巡演与非遗联动,实现文化价值的实体传播。列斐伏尔理论揭示了空间并非静态容器,而是动态的“实践—符号—社会”维度。

图1 数字游戏空间生产的三元辩证模型

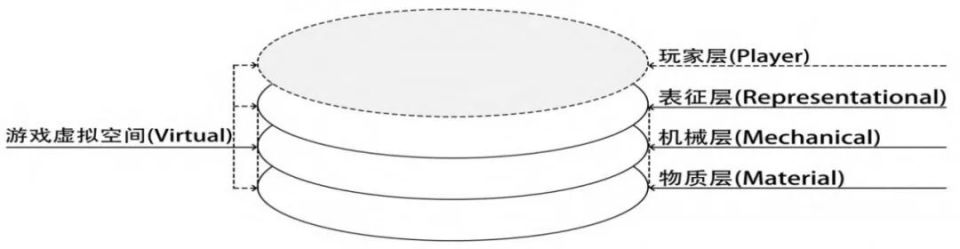

巴克鲁德研究了游戏空间性的本体论,探讨游戏作为空间对象的本质和存在方式。他基于赛博媒体模型区分游戏空间的不同层次,即物质层(Material)、机械层(Mechanical)、表征层(Representational)和玩家层(Player)。物质层承载着上层的结构,是游戏的物质媒介,包括游戏的物理载体,如游戏机、电脑等,是空间生产的物理基础;机械层指的是游戏空间的拓扑结构,即空间如何在游戏规则和机制下被组织,决定玩家在游戏世界中的移动和互动;表征层涉及游戏对象的可解释表面,包括文字、图像、声音或其他表达类型,承载文化符号与叙事,是空间意义的显性表达;玩家层位于三层结构之外,玩家通过体验和观察这些层次与游戏互动。玩家层涉及玩家如何体验和感知游戏空间,以及他们在游戏中的行为和决策,玩家的具身互动与社群实践,推动空间意义的动态生成(见图2)。该垂直结构表明,游戏虚拟环境包含机械层次,有时也包含表征层或物质层次。玩家体验和观察这些层次,符号像“表面”一样遍布机械层面,玩家通过解读“表面”来与对象互动。机械层面本身并不立即呈现给玩家,因为它始终由表征表面介导。

图2 游戏空间性本体的分层结构

巴克鲁德的赛博媒体模型为数字游戏文化空间的结构解析提供了清晰的层级划分。其游戏空间本体论可与列斐伏尔的三元空间理论对应:物质层对应列斐伏尔的“空间实践”,即技术具身化的物质载体;机械层与表征层对应“空间表征”,体现为游戏规则与符号的系统设计;玩家层则对应“表征性空间”,即玩家通过实践对文化意义的动态重构。巴克鲁德的赛博媒体模型逐层构建了游戏虚拟文化空间,而玩家层则通过列斐伏尔的“表征性空间”概念,揭示玩家实践如何推动文化意义的流动与扩展。

1.2 实体空间:文化实践的场域延伸

在新媒介时代,数字游戏扩展了现实世界的交往空间,游戏活动打通了线下与线上,人际联系通过游戏空间进行投射并形成新的社会关系,玩家的社交行为形成动态的“第三空间”。在此,“第三空间”通过数字游戏技术中介,由玩家实践(线上互动与线下活动)构建虚实共生场域。它既非纯粹虚拟,也非纯粹现实,而是二者在社交、文化、技术交织中生成的新型文化实践空间。以直播平台(如抖音、B站)为例,玩家通过弹幕互动、游戏解说与游戏的二创内容,将虚拟游戏体验转化为集体文化实践。此类社交空间既是虚拟空间的延伸,也是实体空间的文化投射,符合列斐伏尔“表征性空间”中社会关系的再生产逻辑。实体空间是虚拟空间的“物质层具象化”,而玩家的线下实践(玩家层),实现虚实文化的共通。大量游戏玩家与“云玩家”通过数字游戏进行文化生产与狂欢,参与构建了游戏文化并逐渐与主流文化相融合。2023年以《英雄联盟》《王者荣耀》为代表的电子竞技更是首次进入亚运会,成为为国争光的比赛项目,对于其相关的报道也开始征用了民族国家象征意味的符号。

数字游戏的文化空间不再只是游戏内构建的虚拟空间,也延伸至现实的实体空间。比如国产游戏《黑神话:悟空》火爆出圈之后,官方启动全国音乐会巡演,将交响乐、民族乐器与陕北说书的非遗曲艺形式相结合,通过游戏的音乐重新唤起听众的游戏体验,感受游戏音乐的魅力,也与听众的情感产生了共鸣。有听众表示“透过音乐呈现出的画面很有张力和故事性,能看到中华上下五千年的历史文化底蕴和民族的坚韧,这是我们的文化自信,也能感受到‘民族的就是世界的’这句话的深刻含义”。2024年11月16日,“游戏载道”系列讲座在首都图书馆拉开序幕,该系列讲座由游戏档案馆携手首都图书馆共同打造,聚焦了游戏与文化,是游戏档案馆在GLAM领域深耕实践的重要体现,这些正是游戏文化空间建设的典型。广州市越秀区的电子游戏档案馆陈列不同年代的各式电子游戏机、电脑等电子设备,设置游戏藏品供受众体验,展示电子游戏行业几十年的变迁,并面向游戏业界、教育机构、学术单位及个人,为游戏研究、文化溯源、业内研讨提供实物资料与活动空间。不只是游戏的音乐会、讲座、档案馆,近些年数字游戏的衍生活动越来越丰富,构建了更大的游戏文化空间,引起了愈发广泛的关注。中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)、英国金摇杆奖、全球年度游戏大奖(The Game Awards,TGA)等游戏活动,通过对展厅的精心布置,以游戏产品、周边、音乐的植入打造游戏文化空间,不但吸引了游戏玩家,也拉动了非玩家圈层的受众参与游戏文化实践、感受游戏魅力、体验游戏乐趣。这类公共的文化空间实践也有利于游戏文化的传播及受众以亲身参与所产生的文化认同。

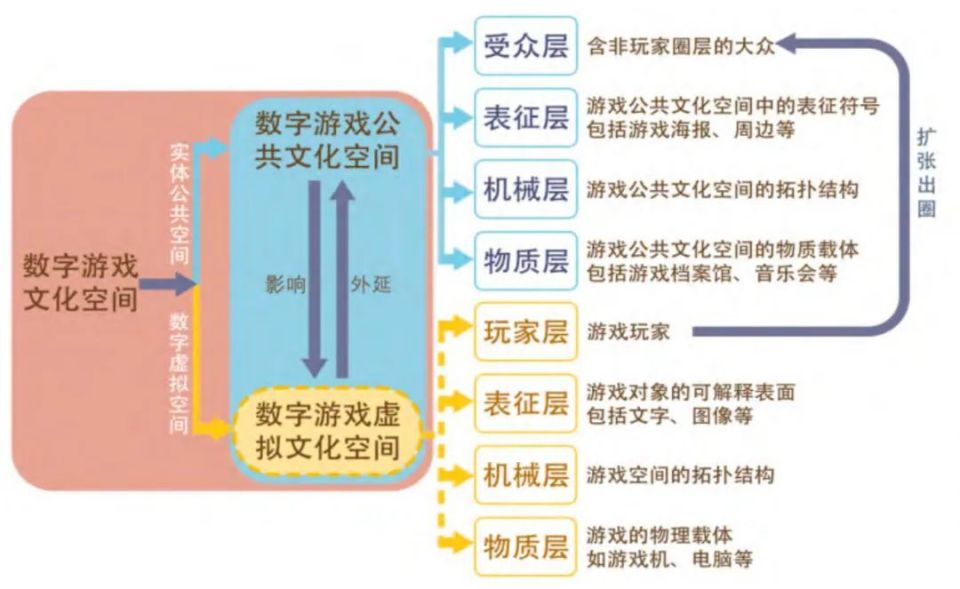

综上所述,本研究认为,游戏文化空间的内涵不单是指数字游戏虚拟空间的拓扑层及表征层所营造的虚拟文化空间,也外延至线下的游戏文化相关的物理空间实体,如游戏博物馆、档案馆、游戏典礼等等(见图3)。这种外延涉及数字游戏与现实世界的联系,包括玩家的文化实践、社交互动,以及游戏作为一种新的文化传播手段对玩家的现实生活的影响和改变。相较数字游戏虚拟文化空间的个人体验性质,这类线下公共参与的游戏文化体验的空间实体可称为游戏公共文化空间。“空间,既有物理、地理上的含义,也有文化、社会层面的含义,既实又虚,公共空间也是如此。”同样以巴克鲁德的赛博媒体模型结构来划分,玩家层不再单指某个游戏的玩家,在实体的游戏文化空间中,其受众不但是游戏圈层的爱好者或玩家,也扩充到了非游戏圈层的参与者;表征层涉及游戏公共文化空间中的表征符号,包括游戏海报、周边、游戏角色扮演等;机械层指公共空间的拓扑结构,即该文化空间如何被组织与构建,决定了受众该文化空间中的移动与实践;物质层指公共文化空间的物质载体,包括游戏档案馆、音乐会等。游戏虚拟文化空间向公共文化空间的外延,不但涉及游戏的图像、文字、音乐、角色等表征符号,也涵盖了游戏的意识形态与实践活动。数字游戏的跨媒介叙事打破了虚拟与现实的界限,形成全球化的文化传播网络。《原神》以场景方式将中国自然风光嵌入游戏,看似背景板一样的游戏场景让这些自然风光近乎透明而隐秘地附着在玩家游戏体验之中。在重构文化的过程中,游戏化的视觉表达让这种体验更为深刻,在潜移默化中创造了更具传播力和可触及性的新中式美学。《原神》等游戏也通过玩家社群的交流、二次创作与同人活动,实现文化价值的全球流动。这种传播空间既依赖虚拟世界的叙事基底,也通过实体展会(如动漫展)与跨国合作(如联动非遗项目)强化文化认同。例如农历新年时,《原神》“海灯节”活动在游戏设定中的璃月地区构建了灯笼符号系统与戏曲场景,这种数字化的文化展演经由玩家的具身实践,触发传统文化符号从虚拟场域向实体空间的迁移。玩家通过线下灯笼复刻与主题展演完成的文化实践,实质上构成了文化记忆的再生产,最终在游戏社群中形成虚实交织的文化共同体。游戏公共文化空间也将这些内容扩散给更大的受众并反过来塑造游戏内的文化空间,实体文化也由此融入了游戏的虚拟空间。例如,一些非遗文化通过3D扫描等技术被融入虚拟场景,在《黑神话:悟空》的机械层(规则设计)与表征层(美学符号)中实现数字化复刻。总体而言,随着技术发展与大众参与,游戏所塑造的数字化虚拟空间与现实空间的界限逐渐模糊,玩家在游戏中互动娱乐、建立联系,再将这种实践与关系扩散至线下,形成了更广泛的影响力。

图3 数字游戏文化空间的分类与结构